Alejandra Pérez Nava, J. Betzabe González Campos, Bernardo A. Frontana Uribe

El prefijo nano- (derivado del vocablo griego νάνος, enano) se ha incorporado sigilosamente a nuestro vocabulario y a nuestro estilo de vida. Comúnmente escuchamos que los dispositivos electrónicos son operados con nanochips para la recepción de señales de telecomunicación satelital; que los productos cosméticos presentan efectos mejorados cuando contienen nanopartículas en su formulación, o en la industria de construcción, los pisos y azulejos son catalogados como más resistentes debido al nanopulido al que son sometidos. Así mismo, se comercializa pinturas con actividad antimicrobiana por la adición de nanopartículas. Poco a poco la nanociencia ha ganado un lugar importante en nuestra vida cotidiana, pero en sí, ¿por qué es tan relevante en la actualidad?

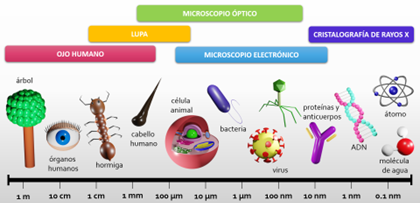

En esencia, la nanotecnología se define como la disciplina que busca manipular la materia a nivel atómico, o de un tamaño que no supera en al menos una de sus dimensiones la longitud de 1×10-7 m. Ello conlleva el estudiando y la comprensión de fenómenos físicos, ópticos, eléctricos y químicos que pueden desencadenarse por el confinamiento de la materia en dicha escala. Desde un punto de vista práctico, la nanotecnología se encarga del diseño y aplicación de los materiales en esta dimensión de tamaño, generando las herramientas que permitan la manipulación precisa de la materia para lograr el fin deseado. Por mencionar algunos sectores donde la nanotecnología está en boga, podemos mencionar a la industria de la construcción, automotriz, electrónica, energética, agroalimentaria, textil, cosmética, aeronáutica y farmacéutica (Figura 1). Todas ellas resultan beneficiadas por el uso de estructuras cuyas dimensiones son menores a 1 µm, siendo más comunes los nanotubos, nanopartículas, nanoalambres y nanofibras.

Podríamos pensar que la nanociencia y la nanotecnología han surgido en el último siglo. No obstante, su aparición y legado en la historia de la humanidad se remonta a épocas más antiguas de lo que imaginamos. Según hallazgos históricos, aproximadamente en el año 100 a. C., los habitantes del Medio Oriente desarrollaron un método de fabricación de acero con un grado de pureza y resistencia superior, en comparación a la técnica popularizada en esa época. Hoy en día, tal material es conocido como acero de Damasco (Figura 2a), el cual presenta la peculiaridad no solo de superar el contenido de carbono, sino que este elemento se encuentra presente en forma de nanotubos (Reibold et al., 2006).

El Imperio Romano aportó a la nanotecnología, de forma empírica, técnicas de fabricación de objetos ornamentales como la Copa de Licurgo (Figura 2b). Este singular objeto data del siglo IV d. C., y tiene la particularidad de cambiar de color dependiendo de su interacción con la luz. Tal propiedad, conocida como dicroísmo, es debida a la presencia de nanopartículas de oro y plata integradas en la matriz de cristal; si la luz es reflejada, la copa adquiere una tonalidad verde (plata), mientras que exhibe una coloración rojiza (oro) cuando la luz es trasmitida a través de ella (Gartia et al., 2013). La implementación empírica de nanopartículas en matrices de vidrio también fue aprovechada en la fabricación de vitrales entre el siglo IV y XIII d. C, en este caso las tonalidades del vidrio dependían del tamaño de las nanopartículas incrustadas mediante disoluciones coloidales de metales como el oro y la plata (entre 100 y 25 nm).

En la antigua Mesopotamia, se popularizó el esmaltado de cerámicas con pinturas enriquecidas con nanopartículas metálicas como plata, estaño u oro (Rane et al., 2018); este hecho histórico se atribuye en colaboración a la civilización egipcia, quienes empleaban una técnica similar para el esmaltado de vidrio. Por otra parte, los mayas fabricaban nanopartículas metálicas mediante tratamiento térmico (Giustetto et al., 2011); esta técnica dio origen a pigmentos como el azul maya, se presume que la presencia de estos nanomateriales confiere mayor resistencia a las condiciones climáticas y durabilidad.

De manera científica, el estudio de coloides de nanopartículas metálicas fue realizado por Michael Faraday en 1857. Sus hallazgos relacionan la coloración roja rubí con la presencia de nanopartículas metálicas; dicha tonalidad puede ser modulada dependiendo el tamaño y forma de las nanopartículas fabricadas. En la década de los 80’s, el avance en técnicas de microscopia electrónica permitió asociar las propiedades de estos objetos históricos con los nanomateriales que hoy en día son más populares. Sin embargo, el concepto la nanociencia y su potencial aplicación surgió de manera teórica en 1959, cuando el científico estadounidense Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física en 1965 y considerado el padre de la nanotecnología, sugirió que los átomos pueden ser manipulados para crear nuevos materiales. En 1974 el científico japonés Norio Taniguchi acuñó el término nanotecnología haciendo alusión a dimensiones que van desde los 10-9 m (Rafique et al., 2020), equivalente a 1 nanómetro y cuya abreviatura es nm (Figura 3).

A partir de entonces, la labor científica ha contribuido al desarrollo de un sinfín de estrategias que permiten la obtención de nanomateriales, haciendo posible su aplicación en la industria alimentaria y agroalimentaria, mediante la encapsulación de micronutrientes; la industria cosmética, que recurre al uso de nanopartículas en sus formulaciones para encapsular nutrientes dérmicos; la industria aeroespacial y automotriz a través del uso de recubrimientos basados en nanopartículas y el uso piezoeléctricos de carbono, como nanotubos y grafeno; las industria electrónica y energética, que se ven favorecidas por sistemas de almacenamiento de gran capacidad; en cuanto a aplicaciones ambientales, son comunes los filtros nanoestructurados para purificación de agua y aire. Por otra parte, la aplicación de los nanomateriales en medicina ha tenido un gran alcance en áreas como regeneración de hueso y piel, protección de heridas mediante apósitos antibacteriales, en el diseño sistemas de liberación controlada de medicamentos y en el desarrollo de prótesis avanzadas que han mejorado la calidad de vida de un gran número de personas alrededor del mundo. La gama de nanomateriales que se tienen disponibles en la actualidad solo se limita por la imaginación y acompañará a la humanidad de manera cada vez más presente.

Referencias bibliográficas

- Gartia, M. R., Hsiao, A., Pokhriyal, A., Seo, S. S., Kulsharova, G., Cunningham, B. T., Bond, T. C. & Liu, G. L. (2013). Colorimetric plasmon resonance imaging using nano lycurgus cup arrays. Adv. Opt. Mater, 1(1), 68-76. http://doi.org/10.1002/adom.201200040

- Giustetto, R., & Wahyudi, O. (2011). Sorption of red dyes on palygorskite: Synthesis and stability of red/purple Mayan nanocomposites. Microporous and Mesoporous Materials, 142(1), 221-235.

- Rafique, M., Tahir, M. B., Rafique, M. S., & Hamza, M. (2020). History and fundamentals of nanoscience and nanotechnology. In Nanotechnology and photocatalysis for environmental applications (pp 1-25). Elsevier. http://10.1016/B978-0-12-821192-2.00001-2

- Rane, A. V., Kanny, K., Abitha, V. K., & Thomas, S. (2018). Methods for synthesis of nanoparticles and fabrication of nanocomposites. In Synthesis of inorganic nanomaterials (pp. 121-139). Woodhead publishing.

- Reibold, M., Paufler, P., Levin, A. Kochmann, W., Pätzke, N. & Meye, D. C. Carbon nanotubes in an ancient Damascus sabre. Nature 444, 286 (2006). https://doi.org/10.1038/444286a

Autores

Alejandra Pérez Nava; Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Ciudad de México, México. Correo: [email protected] y https://orcid.org/0000-0003-4285-5763

J. Betzabe González Campos; Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Av. Fco. J. Múgica s/n, 58030, Morelia, Michoacán, México. Correo: [email protected] y https://orcid.org/0000-0001-5996-0282

Bernardo A. Frontana Uribe; Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Ciudad de México, México. Correo: [email protected] y https://orcid.org/0000-0003-3796-5933